はい。こんにちは。今回は天然うなぎを釣ってきた素人がうなぎを捌く記事です。

うなぎってうまいですよね。うなぎに代わる食材ってなかなかないし、買ってくると高いし。

ウナギって、実は釣れるということを知った私は、それ以来天然ウナギを毎年釣っては、食べてます。

こんな私でも、最初は、難しかったけど、なんとか捌けたので素人なりのうなぎのさばき方を紹介していきます。

うなぎをさばく前に

うなぎを捌くためには、まず、うなぎを調達しなければなりません。私は数年前から夏になると、天然ウナギを調達すべく、近くの大きな川の河口に通います。でも、釣りは甘くないですよ。(-_-;)

釣れても、40㎝ぐらいまでの小さいサイズはリリースしましょう~。

素人がうなぎをさばくための道具

うなぎを捌く前に、最低限、これだけは準備しておきましょう。

- 長いまな板

うなぎをのせる長いまな板。おそらく、そんな長いまな板普通の家にはないと思います。

私は、DIYでよくつかう、ホワイドウッドの、1x6の90cmぐらいの板をお魚用専用まな板にしています。ホームセンターで、数百円で売ってます。

いつも使っているまな板を使うと、匂いが中々取れないので、奥さんに怒られること間違いないです。 - キッチンペーパー

キッチンペーパーは沢山使います。慣れてないと、すぐ無くなっちゃいます。初めて捌くときや、慣れていないうちは、軍手も用意するといいかもしれませんね。 - 包丁

最初は、三徳包丁や小出刃包丁を使ったり、カッターナイフを使ったりしたこともありましたが、イケアで見つけた小型のナイフがしっくりきて、以来ずっと愛用しています。 - ピック

目打ちするために必要な先のとがった金属のピック。私は100均で買ってきた千枚通しを使ていますが、最初はドライバーセットに入っていたピックを使っていました。とにかく、目打ちして、まな板に刺さって、固定できればいいと思います。 - 金串

串うちのための串ですが、炭でやくなら、金串がいいですよ。竹だと燃えちゃいます。これも100均に行けば10本ぐらいのセットで売ってます。 - バット

捌いたうなぎの切り身や、肝、頭、骨を置くために2~3枚ぐらいあるといいと思います。

うなぎをさばく準備

道具の準備ができたら、さばく前に、うなぎを捌く環境と整えましょう。

- キッチンを片付ける

捌く前に、キッチンを片付けておかないと、大変です。うなぎは生きているととても暴れますので、流しに洗い物が残っていたり、洗った食器があったら、片付けておいた方がいいです。 - うなぎを洗う

釣ってきたウナギさんは、ぬるぬるであまりキレイではありません。まずは塩でできるだけぬめりを取ります。普通の魚の様にボールに入れて塩をかけて揉むのですが、ウナギはとても暴れますので、氷水にしばらく付けておくと大人しくなって、洗いやすいです。仮死状態にしてからでもOKです。

- うなぎを仮死状態にする

ウナギがある程度きれいになったら、そのまま捌けちゃう人はプロです。素人にはとてもできないので、私はウナギをビニール袋に入れて、1時間ほど、冷凍庫に入れて仮死状態にします。

60㎝を超えてくる大きなうなぎは、1時間程度では、全然死にません。溶けてきたら、復活してきます。(;O;)

うなぎのさばき方

いよいよウナギを捌きますよ。私は、背開きしかやったことがありません。

- ウナギを冷凍庫から出す。

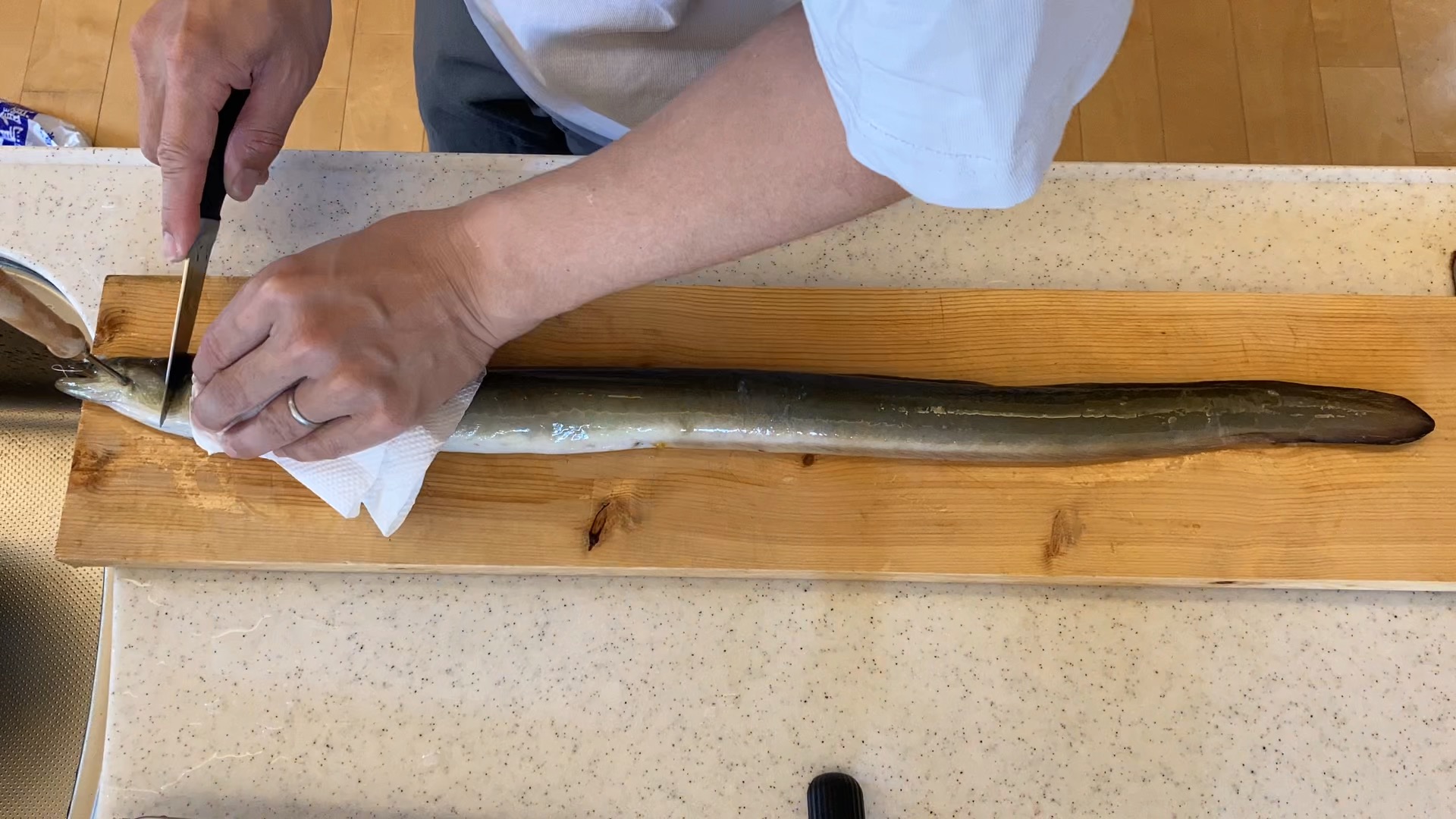

ウナギを冷凍庫から取り出すと、曲がった状態で固まっています。このままでは、まな板にまっすぐなってくれないので、水道水で徐々に柔らかくして、まな板の上にまっすぐします。私はこの時に、メジャーを並べて、ウナギのサイズを測って、記念撮影します。

- ウナギを目打ちする。

ウナギの頬っぺたよりちょっと後ろ、胸びれのちょっと前ぐらいに目打ちします。この時しっかりとまな板に打ち付けて抜けない用にしましょう。また板側にあらかじめ穴をあけておくといいかもです。

- うなぎを背開きにする。

ウナギの胸びれあたりから、背骨に当たるまで、包丁を入れます。

この時点で、ウナギを支える左手は、キッチンペーパーでウナギを抑えると滑りにくくて、やりやすいです。慣れないうちは、軍手を使うともっといいかもしれませんね。

背骨に沿ってお尻の方に向かって、包丁を入れていきます。やっぱりこれが一番難しいところです。プロの様に一気にお尻までは引けないので、1~2㎝づつぐらい小刻みに包丁をグイグイと入れていきます。この時、ウナギは最後の抵抗をしてきますが、左手でしっかりと押さえつけます。

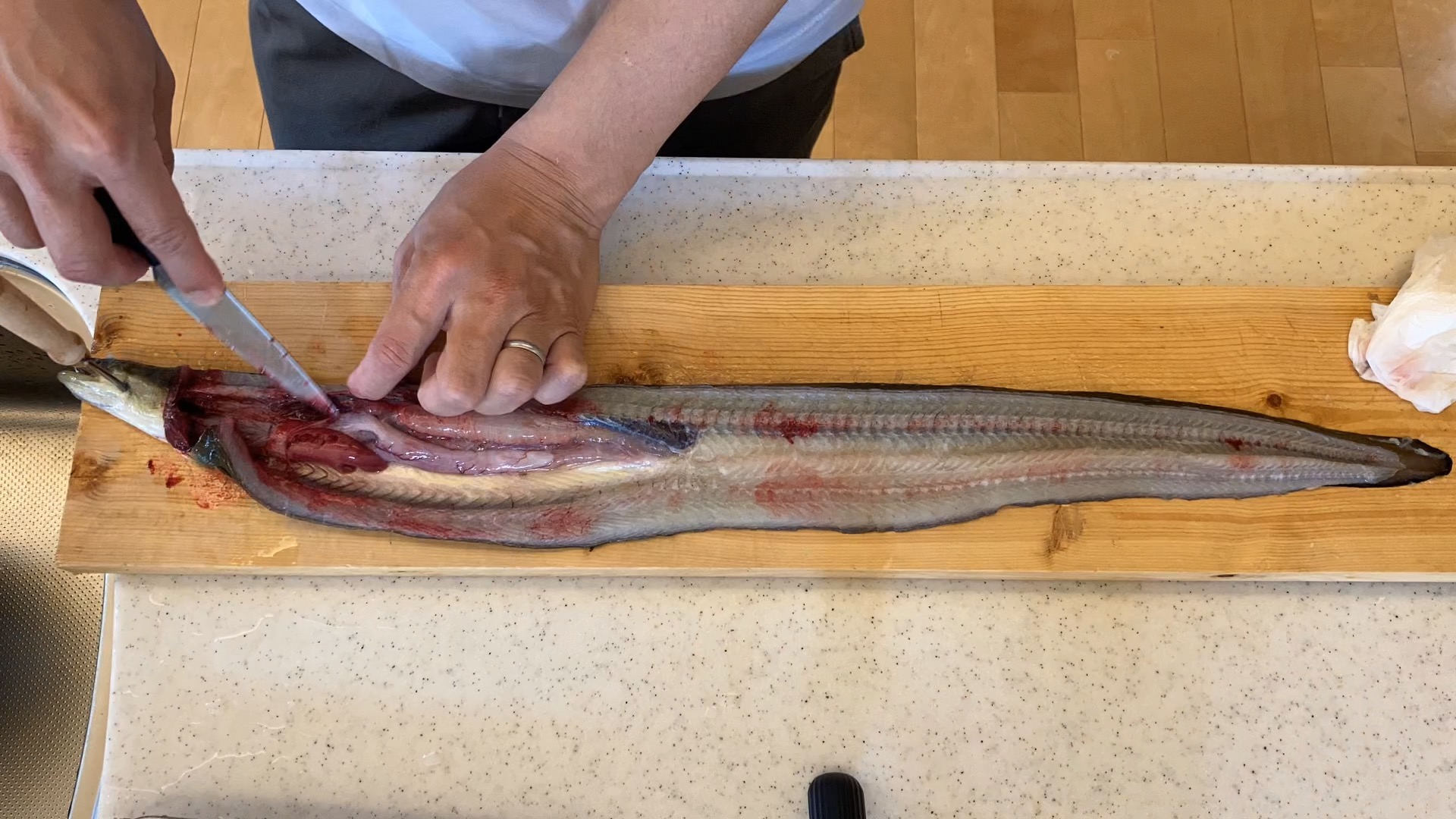

- 内臓を取る。

しっぽまで、包丁が入ったら、一度開いて、内臓を取り出します。内臓は潰さないように丁寧に取り、バットへ。残った血合いをきれいに取って、ペーパーで拭き取ります。

- 背骨を取る

内臓が取れたら、首の背骨を切断して、背骨に沿って包丁を入れて、背骨を取ります。骨も捨てずにバットへ。

- ひれを取る

ウナギには、背びれと尻びれがお腹あたりまで付いていますので、取りにくいですが取ります。取った方が臭みが無くなってよりおいしいと思いますよ。取らなくても炭火で焼けば気にならないかもしれません。

- 頭を落とす

最後に頭を落として、適度な大きさに切って完了です。頭は、秘伝のタレを作る時に使いますので、捨てずにとっておきましょう。

うなぎの切り身を冷蔵庫で保管

ウナギの切り身は、バットに、ペーパーを敷いて切り身を載せて、その上にペーパーを敷いて切り身を載せて、積んだ状態にして、ラップしてパーシャルとかに入れておきましょう。

肝は、胃袋を包丁で切り込みを入れて中身を出します。何が出てくるか??必ず確認して、ウナギの餌の参考します。腸もナイフの裏側でしごいて中身をきれいに出します。

これは、ハゼ丸のみが出てきたときです。ハゼの他に、カニとか貝とかエビとか色んなものが出てきます。

骨と頭は、そのままウナギのタレを作る時に使うので、とってお行きましょう。

うなぎの串うち

串うち3年とかなんとか、、、でも素人でもなんとかなります。

キッチンをキレイにして、まな板を洗ったら、切り身を取り出し串うちをします。一切れに2~3本打っていきます。身が厚い切り身は、皮の近くの身にさして、左手で身を抑えながら串を打ってい行きます。力が入って手に刺さらない様に気を付けてくださいね。

尻尾の方の身はは薄いので、皮と身の間ぐらいに串を入れていきます。

焼くときに、炭火に落ちないように、串は身を貫通して2~3㎝ぐらい出しておくといいですね。

これで下準備は完了ですね。