11月に入り、朝晩がぐっと冷え込むようになってきた。ウナギの飼育を始めて、つい最近まで、暑さ対策で色々と悩んでいたが、今度は防寒対策を考えないといけない。

メダカのビオトープと同じように、しっかり防寒対策をして、ウナギたちが寒さで★にならないように、今回いろいろとウナギの越冬対策を施してみた。

春に立ち上げたウナギの生簀

春に立ち上げた50リットルの生簀には、現在ウナギが7匹いるはず(多分)

春から夏にかけては、モロヘイヤとししとうを育てながら、ウナギの飼育を試行錯誤しながら進めてきた。

途中、何匹が★になったが、現在7匹(多分)元気に暮らしている。

餌は近所の川で調達したシラハエ(オイカワ)の幼魚が主食となり、よく食べてくれるようになり、ようやく大きくなりつつある状態。

9月アクアポニックス的なろ過器の掃除

ウナギの生簀

生簀の水をろ過していた、モロヘイヤとシシトウ。9月に入りそろそろモロヘイヤを片付けようと思う。

モロヘイヤの最後の収穫をして、木のような幹で、根がびっしりの、ろ過器を掃除してみた。

それにしても、すごい根の張り様。

ハイドロボールは根によってガッチリ固まり、コンテナボックスと同じ長方形の形のまま抜け出てきた。これはすごい。

丁寧に根からハイドロボールをほぐすこと1時間。バケツでハイドロボールを何度も濯いで、ようやくきれいなろ過器の状態に戻った。

冬の間はアクアポニックスをいったん休止し、ただのろ過装置として稼働させることにする。

メダカビオトープ

ついでに、メダカビオトープのネギも収穫して、こちらもアクアポニックスを一旦終了。

メダカビオトープの冬支度は、2年前に完了済みだが、昨年は放置しすぎて、メダカが激減してしまったので、今年は、ちゃんとビニールで覆いして、越冬対策をしようと思う。

モロヘイヤ復活!?

1週間後。。。なにやら芽が出ている!どうやらハイドロボールの中に落ちて混ざっていたモロヘイヤの種が発芽したらしい

そして、約1ヶ月半後の10月後半の状態。

モロヘイヤは一時は元気に成長したものの、やはり寒さには勝てず、だいぶ弱ってきているようだ。それでも、何もないよりはアンモニアなどを吸収してくれそうなので、そのまま放置中。

さて、モロヘイヤはさておき、このまま冬を迎えるには、さすがに寒すぎるだろうということで、冬支度を開始。

ウナギの生簀 冬支度

本題の冬支度開始。生簀は外にあって、室内に入れるわけにもいかない。メダカのビオトープは玄関の軒下にあるが、ウナギの生簀は屋根のない場所で吹きさらし。

なるべく生簀と外気とのあいだに空気の層を作って、夜間に温度が下がりすぎないような工夫をしてみようと思う。

保温対策① 発泡スチロールボードを貼る

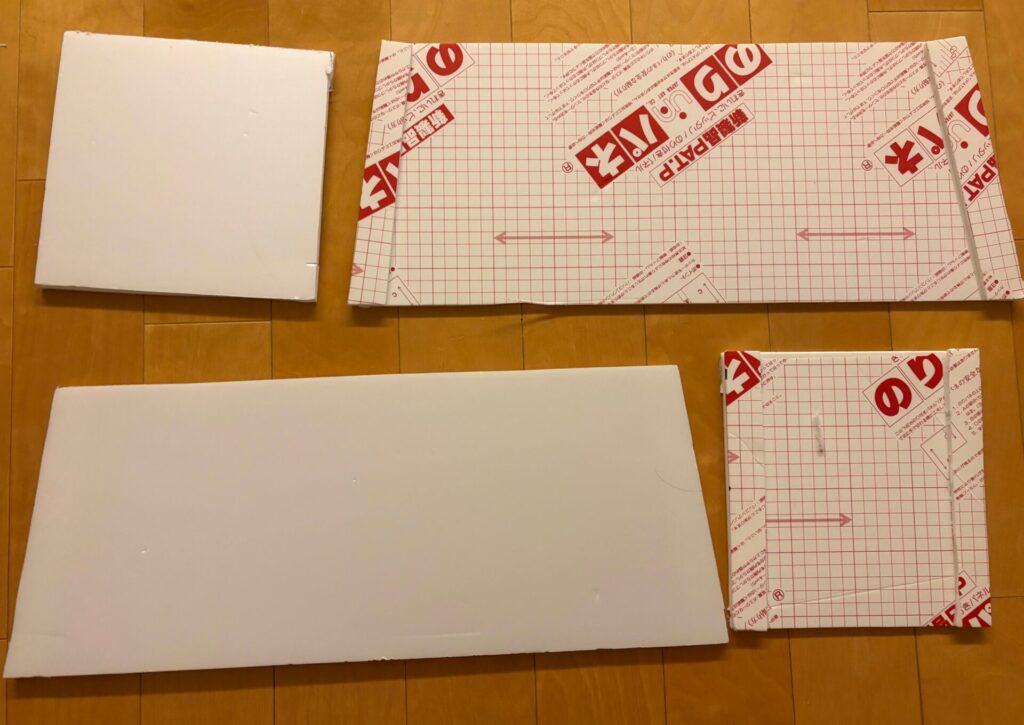

なぜか家に、「のりパネ」と呼ばれる発泡スチロール製のボードが転がっていたので、これを使ってみることにした。

両面テープ付きのタイプで、おそらくポスターを貼る用途のものだと思う。

このボードを、生簀(という名のプランター(笑))の四面より少し小さいサイズにカット。

そして貼ってみる。完全な平面ではないので、ピタッとはいかなかったが、ちゃんと落ちずにくっついてくれた。さらに全体をこれから作る木製BOXで覆ってしまおうという計画。

これで、多少温度変化を軽減してくれるだろう。。。

保温対策② 木製ボックスDIYで外気遮断

発泡スチロールは気休めだが、こっちが本命。生簀全体を木製ボックスで覆い、外気を遮断することにした。

生簀(プランター)はメダカのビオトープと全く同じ構造なので、2年前に作った設計をそのまま流用。設計の手間も省けて、自分の過去ブログを見ながら作ればOKなので楽だ(笑)

木材調達

早速ホムセンへ行って、一番安い木材(杉の野地板)を購入。

ついでに、生簀のサイズに合わせてある程度カットもしてもらった。

それにしても、2年前より2倍近く値上がりしていた。物価高だ〜(汗)それでも、千円ちょとで済んだから、まぁ、よし。

買ってきた野地板の一部は、さらに細かくカットする必要があったので、レシプロソーの登場。

こいつがあれば、簡単に切れる!頼りになるぜ。

さて、早速組み上げたいところだが、その前にちゃんと塗装。

屋外設置なので、ここはサボるわけにはいかない。

毎度ウッドデッキのメンテナンスに使っている木部保護塗料。だんだん色が濃くなってきて今はオークを使用中。

じゃんじゃん塗っていく。

いい感じに仕上がったところで、翌日まで乾燥。

BOXを組み立てる

あとは前回と同じ工程で組み上げていく。

柱になる角材に板を取り付けて、箱の形にしていく。

木材が割れないように、下穴を開けながらビス止めしていくのがポイント。

反対側の柱は、角材ではなく、余った板を縦板として利用。

2回目なのでスムーズ。約30分で組み上げ完了!

写真の奥は、2年前に作ったメダカのビオトープ。

前回の色はピニーだったが、今回のオークの方が落ち着いた雰囲気でいい感じだ。

このままでほぼ完成だが、更に上部に載せる枠を作る。

なくてもいいのだが、枠があることで見た目がスッキリする。

角材は少し硬めなので、ビスで角材が凹んでしまわないように、下穴を開けてから、皿取り用ビットで丁寧に仕上げる。

最後に組み上げた木製の枠を上部に載せて完成!

うん、2回目ということで作業もスムーズ。、我ながらなかなかいい感じにできた。満足だ。

次回は、生け簀の蓋を改造して、実際にBOXを設置していきます~~