はい。こんばんは~。前回、覚王山日泰寺についてご紹介しましたが、その後、日泰寺の裏側にあるジブリふうの謎の塔がとても気になったので見てきました。

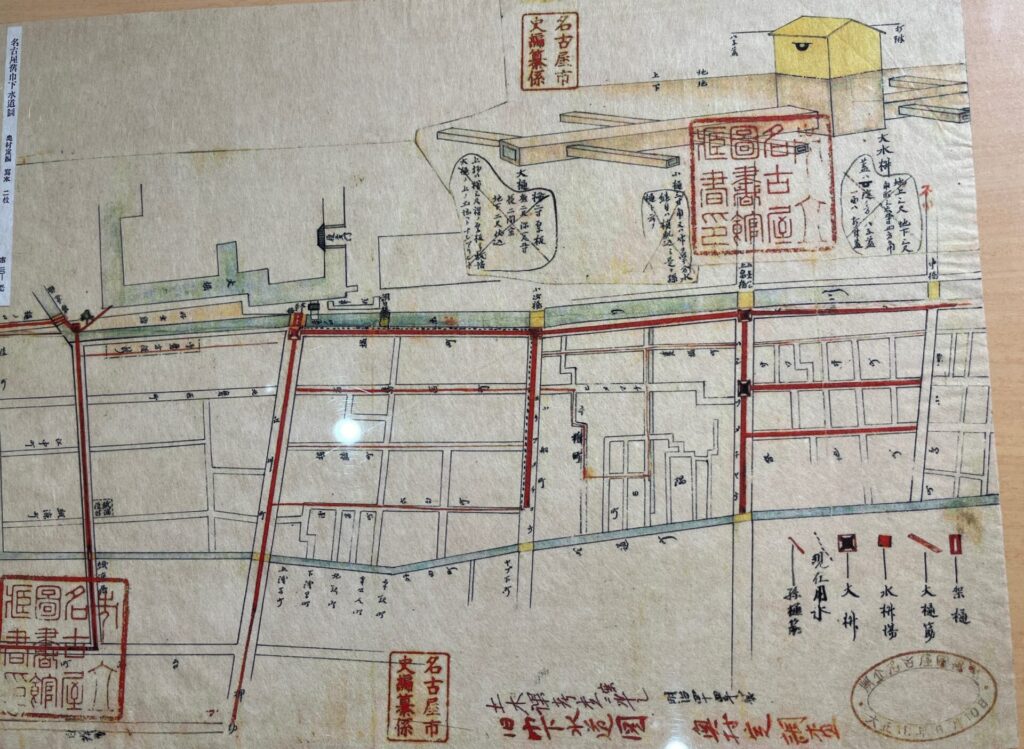

ジブリに出てきそうな塔 東山給水塔

覚王山日泰寺の裏手の細い道をしばらく歩いていくと、この塔は現れます。

少し小高い丘の上に立っている塔。コンクリート造りの円形の塔に、えんじ色の円錐形の屋根が、ジブリの世界観を思わせます。

東山給水塔

この塔は、昭和5年(1930)に建設された東山給水塔。この周辺一帯に水を供給するために使われていた塔です。現在はもう使われていないそうです。

高台に建っているのは、少しでも高い位置に塔を建てて、より水圧をかけるためらしいです。

中へは入れないのですが、毎年春分の日と8月には、一般に公開される日もあるそうです。

水の歴史資料館

東山給水塔の近くには、名古屋市上下水道局の水の歴史資料館があります。

東山給水塔のこと、名古屋の上下水道の歴史について学ぶことができる無料の施設です。

入ってすぐに、受付の方が声をかけてくれて、さっそくマンホールカードを頂きました。ドニチエコ切符ももっていたので、記念ピンバッチもいただけました。

気さくな方だったので、給水塔のことを尋ねたところ、塔の成り立ちを教えていただけました。

資料館の展示内容

資料館の中は、4つの展示室から構成されていて、1時間もあればじっくりと見学できます。

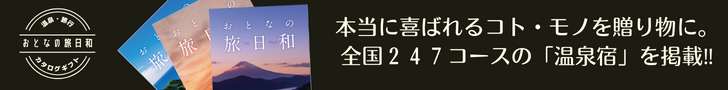

第一展示室。こちらは、江戸時代の水道設備の展示。

江戸時代に、現在の庄内川から名古屋城の堀まで水を送るために「御用水」(現在の黒川・堀川)が整備され、「巾下水道」と呼ばれる水道設備で、城下町まで水を送った上水道設備だそうです。

所々に、枡と呼ばれる箱があって、水位を上げることで、より遠くへ水を送っていたの様子がよくわかりますね。

第二展示室は、近代の歴史が紹介されています。

先ほど外で見てきた、東山給水塔が紹介されていました。できた当時は、三角の屋根はなく、配水塔という名前だったそうです。やはり水圧を上げて、高い位置から、八事方面の高台へ水を送る設備だったそうです。

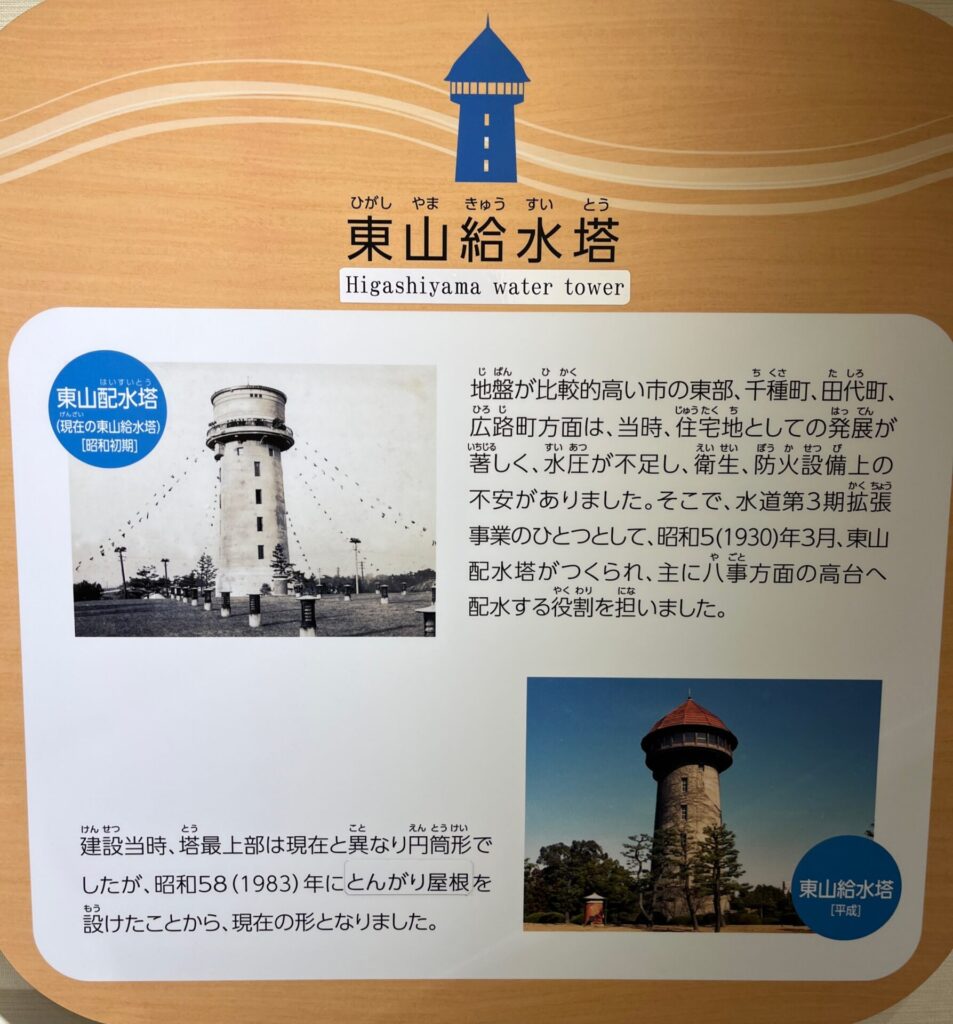

そして右側の写真は、イギリスのポンド債。City of Nagoyaという文字と名古屋城が描かれていて、なんかかっこいいですね。上下水道を整備する財源として、海外から資金調達をしたらしいです。

次は、昭和12年「名古屋汎太平洋平和博覧会」と呼ばれる日本で最初の国際的な博覧会が開催された当時の資料等が多く展示されていました。

昭和初期に、そんな規模の大きな博覧会が名古屋で開催されていたというのも驚きですね。

下の模型は当時、実際に出品されていた「鍋屋上野浄水場」の模型だそうです。状態もよくて80年前の模型とは思えないほどでした。

大理石でできた急速ろ過池操作台、ベンチュリーメータ(流量計)、水道管など、現在の上水道の礎となった展示物が多くあって、ロマンを感じました。

第三・四展示室では、現代の設備紹介や、下水、防災等について詳しく紹介されています。

今年は元日から能登半島地震が発生して、断水が続き、とても苦労されているニュースをよく見ますが、現在の水道管は、古い水道管よりも伸縮性を持たせることによって、水道管の破損を軽減する措置が取られていることなどが紹介されていました。

特に今回の能登地震では、トイレの問題がよく取り上げられていますよね。

災害時の段ボールトイレや、仮説トイレ等の紹介もあって、とても勉強になりました。

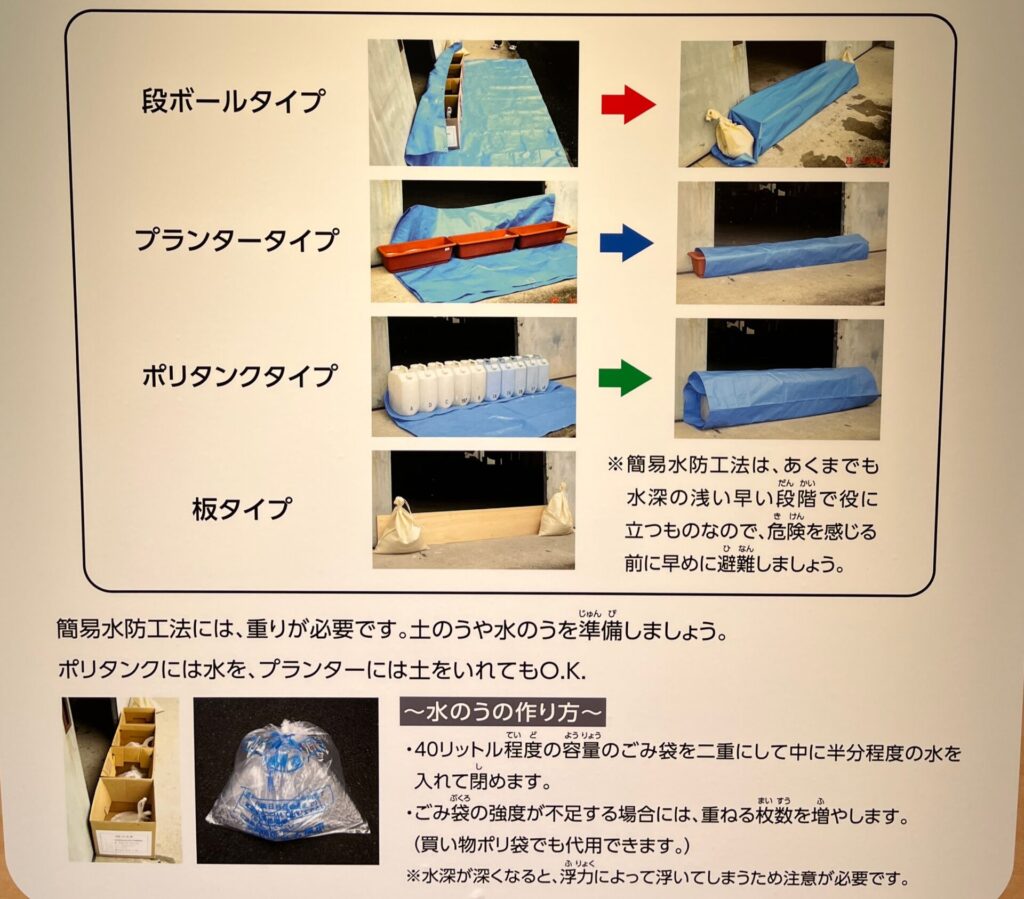

下の写真は、水害の際の、簡易的な水防の作り方の紹介。プランターや段ボールだけでも、止水板が作れるんですね。なるほど。

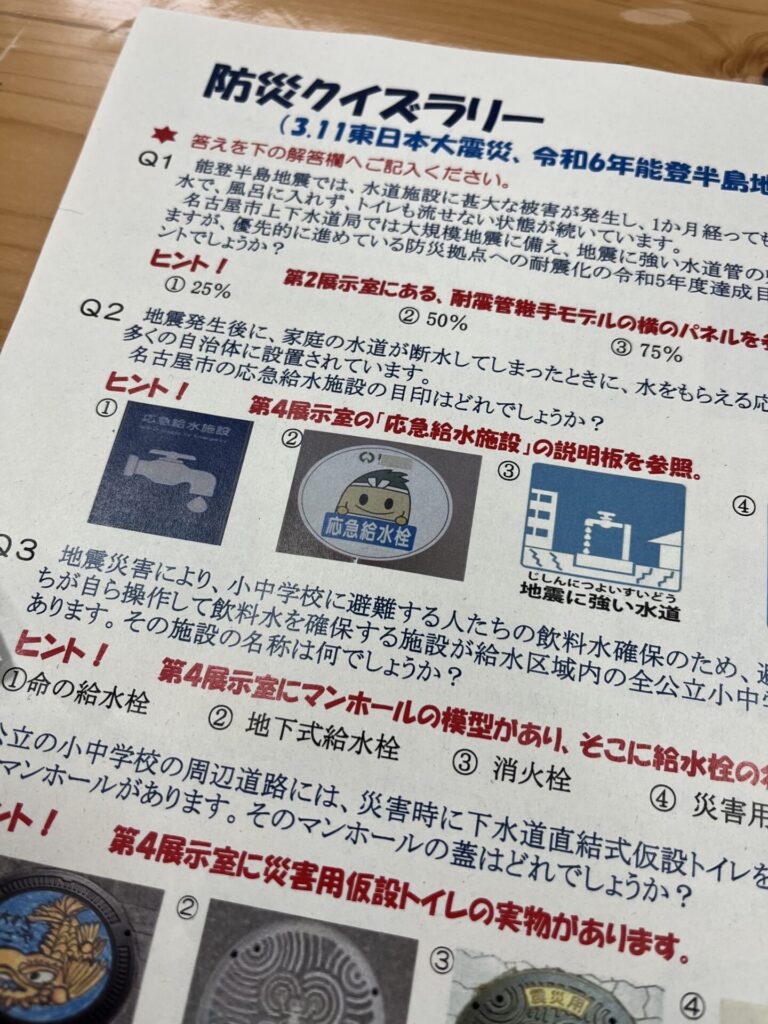

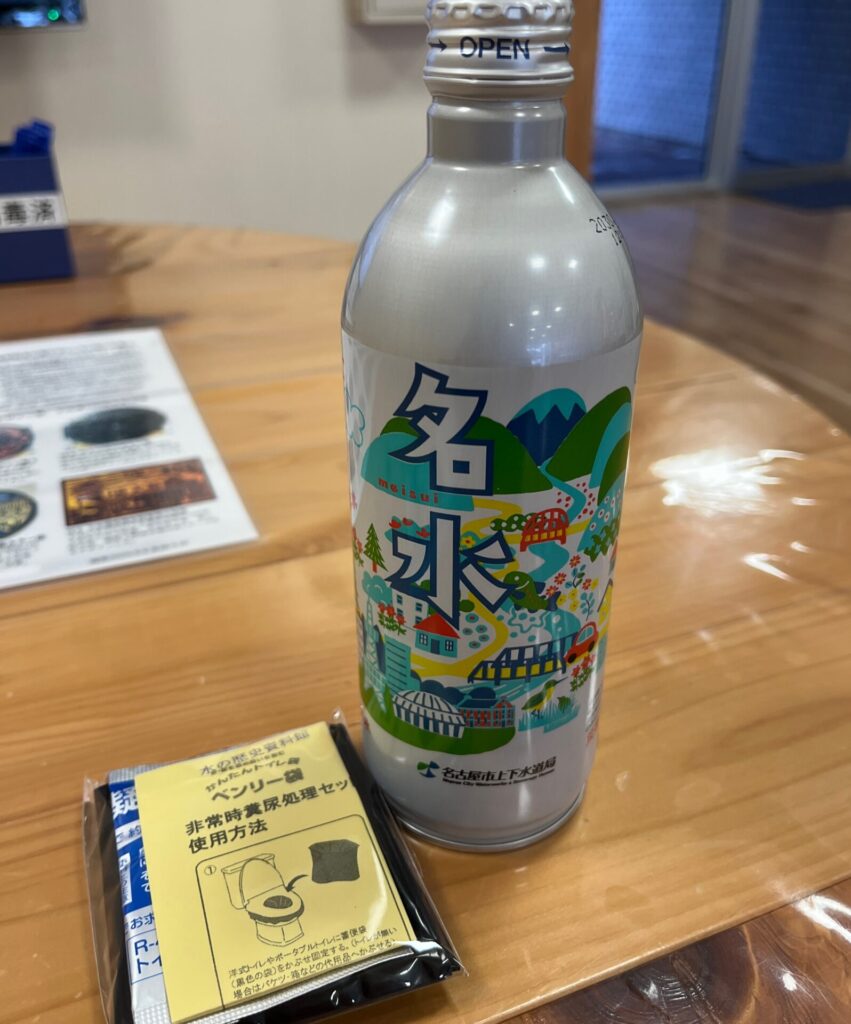

最後に、たまたま開催されていた、防災クイズというものに答えて、名古屋のただの缶入り水道水その名も「名水」と非常時の簡易トイレ袋を頂きました。

無料なのに、なんかいっぱい貰っちゃいました。

まとめ

ということで、気になる塔をみながら、名古屋の水道の歴史を勉強してきました。

無料の施設の割には、なかなか内容の濃い展示だったので、子供といっしょにお出かけスポットとしては、とてもいいところだったと思います。

東山給水塔の前は、現在工事が行われていて、遠目からしか見ることはできませんが、そのうち整備されて一般に公開されるといいですね~。

この後は、覚王山の見どころの一つ「揚輝荘」へ向かいます。それでは~

出版社宝島社がお届けする通販サイトおしゃれなお出かけアイテムもいっぱい。春のおでかけセールも開催中!